Ci sono PFAS anche nell’acqua minerale. Non è una novità: diversi studi avevano già accertato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle bottiglie di diversi marchi in giro per il mondo (ne abbiamo parlato per esempio in questo articolo). L’ennesima conferma arriva da un test effettuato dall’associazione ambientalista Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), che ha portato in laboratorio 19 marchi di acqua minerale provenienti da diversi Paesi europei, trovando in più della metà di esse acido trifluoroacetico (TFA), una piccola molecola che fa parte della categoria degli PFAS.

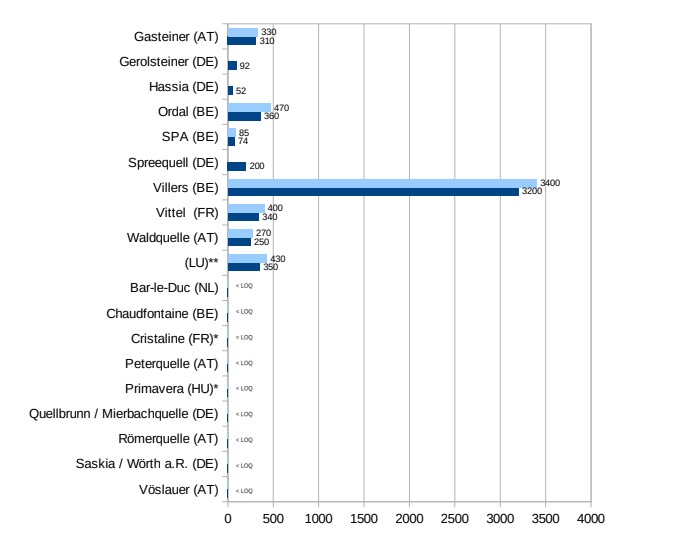

L’associazione ha condotto il test nell’estate del 2024 su, appunto, 19 bottiglie di acqua minerale provenienti da Austria (cinque), Belgio (quattro), Francia (due), Germania (cinque), Lussemburgo (una), Paesi Bassi (una) e Ungheria (una). Non è stato analizzato nessun marchio italiano. Le analisi hanno rilevato la presenza di residui quantificabili di TFA in 10 acque minerali su 19, oltre la metà. In sette casi, poi, il livello di contaminazione supera il valore limite dell’acqua potabile per i metaboliti dei pesticidi rilevanti (100 ng/l): si tratta dei marchi austriaci Gesteiner e Waldquelle, Ordal e Villers dal Belgio, Spreequell dalla Germania, Vittel dalla Francia e un marchio lussemburghese (mantenuto anonimo dall’associazione*).

Ci sono limiti per gli PFAS?

Una di queste, l’acqua minerale belga Villers, conteneva addirittura 3.200-3.4000 ng/l di TFA: un livello che supera abbondantemente il limite di PFAS totali proposto nella Direttiva europea per l’acqua potabile, che entrerà in vigore nel 2026. Attualmente, infatti, gli stati membri adottano diversi limiti e non tutti hanno già adeguato la normativa nazionale alle misure previste dalla direttiva. L’Italia per esempio ha stabilito un limite complessivo di 100 ng/l per la somma di 24 diversi PFAS.

In ogni caso, tutte le acque minerali analizzate, compresa quella con la contaminazione più elevata, rispetta la maggior parte dei valori guida per la salute umana stabiliti dalle varie autorità dell’Unione Europea, anche con un consumo giornaliero di 2 litri. Precisiamo, però, che l’acqua minerale è in media meno contaminata da TFA rispetto all’acqua del rubinetto, dato che proviene da fonti che spesso si trovano a centinaia di metri di profondità. In alcuni casi, però, PFAS e altri contaminanti ambientali riescono a raggiungerle comunque.

Nota

Mouvement Écologique, l’associazione lussemburghese affiliata a PAN Europe che ha prelevato la bottiglia inclusa nel test, sostiene che, dato il numero limitato di produttori di acqua minerale nel Paese, rendere pubblico il marchio potrebbe spostare l’attenzione sulla singola azienda piuttosto che sul problema generale.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, PAN

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.

Dona ora

Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.

Buongiorno,

mi scuso per il disturbo, ma relativamente all’articolo sopra scritto evinco della confusione. Si cita che ad esempio che una delle acque belga “… contiene 3.200-3.4000 ng/l di TFA: un livello che supera abbondantemente il limite di PFAS totali proposto nella Direttiva europea per l’acqua potabile, che entrerà in vigore nel 2026”.

Quando si parla di PFAS totali (per lo meno nella direttiva odierna) tra i diversi PFAS citati non vi sono i TFA o sbaglio? Posso avere una delucidazione riguardo una correlazione (se esistente) tra il risultato PFAS totale che deve essere 0,50 μg/l o somma di PFAS che deve essere inferiore a = 0,10 μg/l e la quantità di TFA. Scrivo questo perché dall’articolo sembra che i TFA faccia parte del valore di riferimento ad oggi in deroga come somma PFAS o PFAS totale.

Un caro saluto

La lista di PFAS indicata dalla Direttiva europea per l’acqua potabile europea 2020/2184 (allegato III, parte B, punto 3), che effettivamente non comprende il TFA, si applica solo al parametro “somma di PFAS”, non a “PFAS totale”. Questo elenco esclude infatti tutti gli PFAS a catena corta e ultracorta come il TFA. Come specificato nelle Linee guida tecniche sui metodi di analisi per il monitoraggio degli PFAS nell’acqua per il consumo umano, il TFA è però uno PFAS (alla luce della nuova definizione adottata nel 2021) e pertanto ricade all’interno del parametro “PFAS totali”, che include tutti i possibili PFAS.

Buongiorno Giulia,

grazie per il riscontro.

Quindi nel parametro di riferimento “PFAS totale” della direttiva per l’acqua potabile, di fatto il TFA non viene incluso, mentre nella linea guida per il monitoraggio dei PFAS nel parametro “PFAS totali” si include anche i TFA perché essi sono inclusi nella famiglia PFAS.

Quindi io come consumatore devo tener conto per quanto riguarda l’acqua potabile “da rubinetto” del parametro PFAS totale della direttiva o di una linea guida su tecniche di metodi analisi “PFAS totali”?

Nel caso di un risultato PFAS totale < 0,50 μg/l (che non include il TFA), ma poi effettuo un analisi solo su TFA e noto che è 1000 ng/l, posso comunque essere sicuro che la mia acqua di casa ha un contenuto che rientra nella direttiva? cioè come dovrei leggere il risultato?

Paradossalmente lo trovo un "controsenso", perché se una direttiva per l'acqua potabile non include un parametro non capisco perché dovrei attenermi a delle linee guida creando poi allarmismo anticipato.

Chiedo questo perché vorrei effettuare delle analisi, ma in quanto costose vorrei ad oggi effettuare delle analisi con cognizioni di causa e/o comunque dove ho dei parametri di riferimento basati su una direttiva e non crearmi confusioni anticipate.

Il parametro “PFAS totale” include tutti i possibili PFAS, a catena lunga, corta e ultra-corta. Nella direttiva 2020/2184 non c’è una lista di PFAS inclusi, perché li comprende *tutti*, anche il TFA e teoricamente tutti gli PFAS che ora non esistono e potrebbero essere prodotti in futuro.

Cito dal testo della direttiva la definizione del parametro: “Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoro alchiliche.”

Semplicemente è cambiata la definizione ufficiale di PFAS adottata dall’UE e ora anche il TFA è considerato tale, quindi va incluso nell’analisi del parametro “PFAS totale”.

Buongiorno,

secondo la direttiva citata in relazione al punto “PFAS Totali”, si riporta quanto segue:

“Per «PFAS — totale» si intende la totalità

delle sostanze per- e polifluoro alchiliche.

Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l’elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale

parametro in conformità dell’articolo 13,

paragrafo 7. Gli Stati membri possono

quindi decidere di utilizzare uno o

entrambi i parametri «PFAS — totale» o

«Somma di PFAS». ”

Questo parametro “somma di PFAS” è quindi da determinarsi secondo le varie disposizioni tecniche degli stati membri. Le molecole che rientrano nella categoria PFAS sono molteplici (>10’000), e ne consegue che non sia possibile determinare una somma totale per ogni singolo elemento, perciò si renderà necessaria la determinazione di un insieme che probabilmente supera la lista deilla normativa dei 20 PFAS per il calcolo “somma di PFAS”. I test per il calcolo di PFAS Totale non sono attualmente disponibili.

Riguardo al vostro articolo relativo al TFA (Trifluoricacetic acid), gli studi attualmente disponibile dell’ECHA riportano valori limite di 3’000/1’500 ppm (203-220 mg TFA/kg/day) che risultano essere notevolmente maggiori a 0.5 microg/l (vedi https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/5203/7/9/1#:~:text=Based%20on%20the%20available%20results,and%20for%20general%20systemic%20toxicity.).

Questo per dire che, prima di soppesare in questo modo un determinato PFAS, bisogna attendere anche l’esito della letteratura scientifica. Oggi è il TFA e domani sarà un altro elemento.